Технологические основы создания высокопродуктивных искусственных агрофитоценозов в условиях опустынивания Северо-Западного Прикаспия

Технологические основы создания высокопродуктивных искусственных агрофитоценозов в условиях опустынивания Северо-Западного Прикаспия

Аннотация

Проблема опустынивания стоит остро на всем мировом пространстве. Также проблема не обошла и Северо-Западный Прикаспий, где расположена единственная в Европе пустыня. На сегодняшний момент существует множество технологических решений по предотвращению опустынивания, но в целом проблема не решена до сих пор. Следовательно, на сегодняшний момент нет эффективного технологического решения проблемы, поэтому проблема опустынивания есть и остается острой и по сей день. Поэтому научные исследования по разработке технологии восстановления земель Северо-Западного Прикаспия, подверженных опустыниванию, остаются актуальными.

Научные исследования проводились на территории Западно-ильменно-бугрового ландшафтного района, расположенного восточнее поселка Лиман Астраханской области. В исследовании использовались методы полевого опыта. Изучались элементы технологии возделывания злаковых культур наиболее приспособленных к произрастанию в условиях пустынной зоны и отобранных в результате предварительных лабораторных и полевых экспериментов: пырей бескорневищный сорт Озерненский; кострец безостый сорт Ставропольский; пырей удлиненный сорт Солончаковый; пырей удлиненный сорт Ставропольский 10; житняк сибирский сорт Викрав; пырей удлиненный сорт Аргонавт.

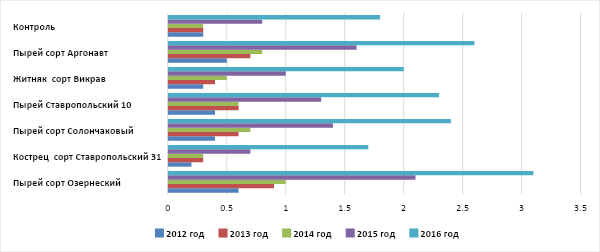

Наибольшее значения показателя урожая сухой массы достоверно отличается большим значением пырей бескорневищный сорта «Озерненский» — 3,1±0,1 т/га. Оптимальные условия для роста и развития пастбищных растений формируются при варианте фреза+строчный посев сеялкой, на глубину 5 см, что указывает на высокие значения показателей урожайности 2,5±0,1 т/га. Оптимальные условия для роста и развития пастбищных растений формируются при варианте обработки почвы поперек склона бугра Бэра, что указывает на высокие значения величины показателя урожая при обработке почвы поперек склона 2,4±0,1 т/га.

1. Введение

Опустынивание – это деградации экосистемы через ухудшения ее биоразнообразия. По данным ООН, опустыниванию подвержена территория более 2 млр. га . Данная цифра непостоянна, и ее изменение зависит от природных и антропогенных факторов, а также от их взаимодействия. Доминирующим природным фактором является климатический. Среди антропогенных факторов особо выделяется перевыпас скота, нерациональное использования сельскохозяйственных земель, орошения и т.д. . В связи с совместным взаимодействием повышенной антропогенной нагрузки на природный фактор особое значение приобретает комплексный фактор. Одним из примеров комплексного взаимодействия факторов является повышение альбедо и отражательной способности поверхности земли, возникающее в результате уничтожения растительности, приводящее к изменению воздушных масс и уменьшению осадков

. Уничтожение растительности также приводит к образованию пылевых бурь в результате которых мелкие пылевые частицы вызывают инверсию в верхних слоях атмосферы, повышению температуры и к уменьшению влажности воздуха .Одним из центров опустынивания как в России, так и в Европе является Северо-Западный Прикаспий, что вызвано особой барической обстановкой. В данном регионе гидротермический коэффициент достигает крайних значений – 0,1, осадки значительно меньше потенциальной испаряемости.

Для борьбы с опустыниванием разрабатывают целый ряд мероприятий, которые, прежде всего направлены на создание устойчивого растительного покрова.

Впервые В. Вильямс, для крайне засушливых регионов предложена травопольная система, основанная на создании защитных лесополос и введении многопольного севооборота с применением многолетних трав . Тулайков для засушливых Юго-Восточных районов центральной России предложил регулировать водный режим почвы агротехническими мероприятиями

, , . Колесов и Высоцкий предложили пути рационального освоения песчаных массивов методом облесение (Колесов, Природа песков и облесение, 1900; Высоцкий Почвообразовательные процессы в песках, 1962).Большой вклад в научное обоснование фитомелиорации крайне аридных территорий и технологии создания на них фитоценозов внесли (Берлянт, 1986). Данные ученые пришли к выводу, что при освоении данных территорий особое значение отводится фитокомпоненту с минимальным воздействием на почву.

В практике канадского земледелия в засушливых районах почвенную обработку предложено проводить безотвальными орудиями на глубину 12-14 см с сохранением стерни

.Особое значение имеют научно-практические мероприятия применяемые при сдерживании развития пустыни Сахара

.В Северном Китае успешно борются с опустыниванием так же за счет агролесомелиоративных мероприятий

.В современной России разработкой подобных мероприятий занимаются для повышения продуктивности Кизлярских пастбищ Дагестана

.Несмотря на то, что было разработано значительное количество различных технологий восстановления земель, подверженных опустыниванию, достаточно эффективных технологий, поддержанных реальным внедрением, до сих пор нет. Поэтому проблема борьбы с опустыниванием с возвратом этих экосистем в сельскохозяйственный оборот на данный момент является актуальной.

2. Методы и принципы исследования

Целью данного исследования было разработка элементов технологии восстановления земель подверженных опустыниванию. Достижение поставленной цели возможно через решение ряда задач, а именно: подбор многолетних злаковых растений, наиболее приспособленных к произрастанию в условиях пустынной зоны; разработка элементов технологии посева многолетних злаковых культур для создания устойчивого растительного покрова.

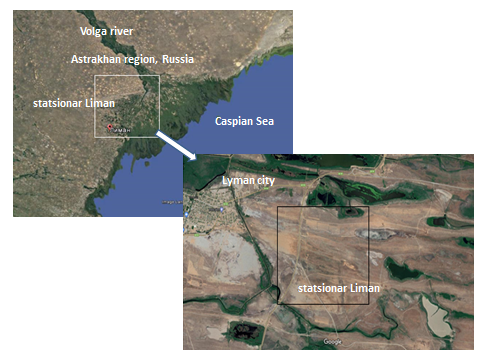

Рисунок 1 - Астраханская область, Лиманский р-он, стационар «Лиман»

Для постановки опытов нами приняты следующие варианты, предусматривающие следующие схемы посева и обработки почвы (табл. 1):

Таблица 1 - Схемы посева и обработки почвы

Контроль | Ручной посев + дискование |

Вариант 1 | Дискование + ручной посев + дискование |

Вариант 2 | Ручной посев + фрезерование |

Вариант 3 | Фрезерование + строчный посев сеялкой для трав |

Норма высева семян – 10 кг/га (2-5 млн. семян /га). Повторность опыта – трехкратная. Площадь учетной делянки – 20 м2. Площадь посевов – 1,5 га.

В опыте проводились следующие наблюдения, учёты и анализы:

– морфологические измерения: высота растений (см), длина побега\стеблей (см), количество листьев (шт.), количество побегов\стеблей (шт.), урожайность (т/га сухой массы), площадь листьев (тыс. м2/га);

– физиологические наблюдения и исследования: чистая продуктивность фотосинтеза (г/м2 х дни), фотосинтетический потенциал (м2 х дни/га).

Статистический анализ экспериментальных данных проводили с использованием дисперсионного анализа (“ANOVA”) с последующим тестом LSD с α = 0,05, с использованием программы “Statistica 6.0”.

3. Основные результаты

Для восстановления земель подверженных опустыниванию особое значение приобретает создание устойчивого растительного покрова. При этом особое внимание уделяется минимизации почвенной обработки с выбором растений, максимально адаптированных к произрастанию в крайне аридных условиях.

В ходе предшествующих экспедиционных и лабораторных исследований были выделены виды многолетних злаковых трав и подобраны их сортовые культурные аналоги.

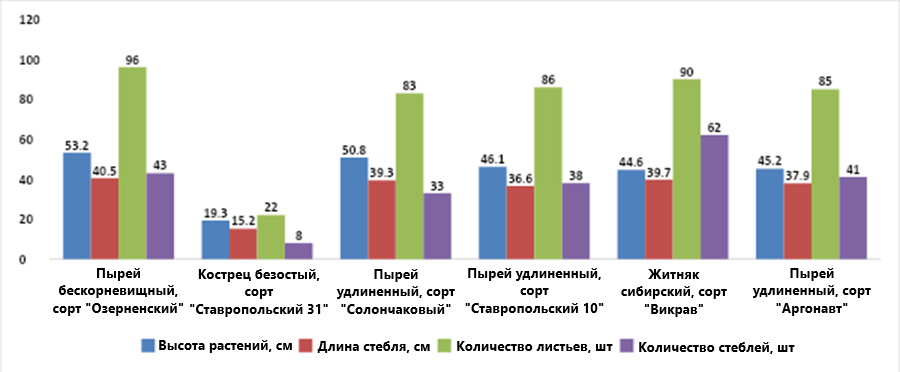

Рисунок 2 - Морфометрические показатели многолетних злаковых культур

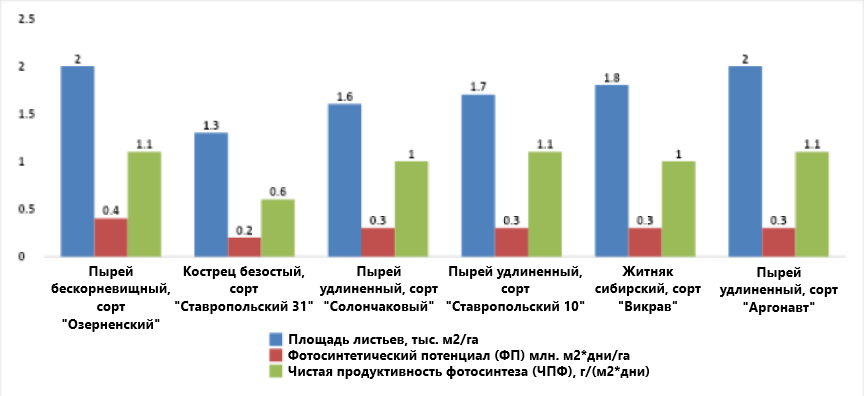

От характера протекания фотосинтетической активности культурных растений зависит их продуктивность. Особенно это актуально, когда растения произрастают в крайне аридных условиях.

Рисунок 3 - Фотосинтетический потенциал многолетних злаковых культур

Результаты экспериментальных исследований по влиянию способов обработки почвы на структуру урожая многолетних злаковых культур указывают, что максимальные показатели надземных параметров у всех изучаемых культур наблюдались при посеве семян сеялкой с предварительным фрезерованием почвы (табл. 2).

Таблица 2 - Влияния способов обработки почвы на структуру урожая многолетних злаковых культур

Рисунок 4 - Урожайность многолетних злаковых культур, т/га

4. Обсуждение

Наши исследования подтверждают мнение многих ученых о необходимости минимизации разрушительного воздействия на почву аридных территорий для предотвращения причины опустынивания. С этим также соглашаются исследователи из других стран, к примеру и авторы множества других работ, подтверждающих эту точку зрения . В связи с этим многие авторы предлагают свои варианты технологических решений

, которые, по нашему мнению, малоэффективны. Так, например, снижение выпаса в условиях опытной площадки не приводило к естественному восстановлению растительного покрова почвы в течение 10 лет.Более эффективными технологическими решениями является антропогенное создание биологического компонента экосистемы в очаге опустынивания , в данном конкретном случае – устойчивого растительного покрова с использованием наиболее адаптированных видов растений. Данный способ борьбы с опустыниванием нам видится наиболее эффективным по сравнению с другими способами, например с нанесением на поверхность поврежденного участка почвы клеящих веществ , что крайне неэффективно и неестественно для экосистемы. Создание устойчивого растительного покрова в очаге опустынивание приводит к формированию консорций, то есть сообществ, в которых формируются представители разных царств живого (насекомые, почвенные животные и т д.). Также идет формирование почвенной микробиоты, что подтверждается многими исследованиям

.Учитывая приспособленность исследованных сортов к солевому стрессу , предлагается использование данных кормовых культур для фитомелиоративных мероприятий по рассолению орошаемых пашен с помощью выноса солей из почвы (уборкой, стравливанием) с наросшей вегетативной массой

.5. Заключение

Из проведенных исследований по системе обработки почвы и способам посева пастбищных растений на пастбищах ясно, что:

1) наибольшим значением показателя урожая сухой массы достоверно отличается пырей бескорневищный сорта «Озерненский» -3,1±0,1 т/га;

2) оптимальные условия для роста и развития пастбищных растений формируются при варианте фреза+строчный посев сеялкой, на глубину 5 см, что указывает на высокие значения показателей урожайности 2,5±0,1 т/га;

3) оптимальные условия для роста и развития пастбищных растений формируются при варианте обработки почвы поперек склона бугра Бэра, что указывает на высокие значения показателей значение величины показателя урожая при обработке почвы поперек склона 2,4±0,1 т/га.

4) наиболее эффективным технологическим решением из наших исследований нам видится создание устойчивого растительного покрова в очаге опустынивания, что приводит к увеличению продуктивности и к оптимизации условий функционирования экосистемы в целом.