ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАСОЛЕННОСТИ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАСОЛЕННОСТИ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ

Аннотация

Проведенными исследованиями изучено состояние засоленности под старовозрастной лесной полосой в современных условиях. Для оценки степени засоленности заложен ключевой участок в пределах землепользования стационара «Каменная Степь» (Воронежский ФАНЦ). В качестве объекта исследований служила лесная полоса возрастом 60 лет. При посадке лесная полоса разделена на секции. Засоленность изучалась под кленом и лиственницей. По материалам полевых работ построены профили изменения концентрации солей натрия и хлора, пространственная модель изменения засоленности в зависимости от породного состава древесных культур. Установлено формирование засоленных горизонтов на глубине ниже 170 см. Более высокая степень концентрации солей отмечается под древостоем клена остролистного до 30-65 ммоль/л. В черноземах под лиственницей засоленность выражена менее заметно, но выше прилегающих фоновых почв. По глубине залегания горизонта с повышенной концентрацией солей почвы относятся глубокозасоленным.

1. Введение

В научной литературе имеются многочисленные подтверждения положительного влияния посадки лесных полос на свойства почв и на агроландшафты в целом , , .

Лесные полосы играют существенную роль в оптимизации современных исконно безлесных территорий. В зоне их влияния улучшаются показатели плодородия. Нельзя не отметить противоэрозионное значение лесных насаждений в регионах подверженных эрозионным процессам . Немаловажную роль им принадлежит в нормировании снежного покрова в агроландшафтах , . Лесные полосы имеют важно агромелиоративное значение, повышающие продуктивность пахотных угодий агроландшафта .

Древесные породы имеют различную устойчивость к засолению, сохранность и долговечность .

На накопления солей в почвенном профиле может оказывать влияние почвообразующие породы, опад растений, осадки и др. . Засоленность почв зависит от произрастающей на ней растительности, отмечаются различия между степным и луговым разнотравьем .

Цель исследований – изучить характер засоленности черноземов под лесными полосами различного породного состава ЦЧЗ.

2. Методика исследований

Полевые и лабораторные исследования проведены в условиях юго-востока ЦЧЗ (Воронежском ФАНЦ, Каменная Степь). Почвенный покров опытного участка представлен сочетанием чернозема миграционно-мицелярного, чернозема глинисто-иллювиального и чернозема зоотурбированного. Объект – полезащитная лесная полоса №211. Автор Павловский Е.С. Год закладки – 1961 г., проведения наблюдений – 2021 г. Ширина при посадке 22 м. Деревья высажены диагонально-групповым способом. В настоящее время за счет разросшихся опушек ширина её составляет 30 м. Опыты заложены в двух секциях лесной полосы. Первая представлена древостоем лиственницы обыкновенной с формулой древостоя 10 Лс. Число стволов на гектаре 1220 шт., полнота древостоя 1,1, запас древесина – 195 м3/га. Процент сухих деревьев – 0,5%. Вторая – кленом остролистным с формулой 10Кл. Число стволов на гектаре 860 шт., полнота древостоя 0,77, запас древесина - 136 м3/га. Расстояние между рядами 2,5м. Процент сухих деревьев – 0,3% . Ширина дороги между лесной полосой и прилегающей пашней к южной опушки около 10 м. С северной опушке поле непосредственно примыкает к лесной полосе. Почвенные образцы отбирались до глубины 300 см из буровых скважин. Скважины закладывались в пространстве по регулярной сетке с шагом 15х25м. Скважины заложены на двух опушках и центральной осевой части. Всего пробурено 12 скважин. Образцы отбирались по глубинам 0-20; 20-40; 40-60…280-300 см. Засоленность оценивали в 50% почвенной пасте по активности иона натрия и хлора . Иономер И-160. Электроды ЭЛИС-112 Na и ЭЛИС-131 Сl. Градация степени засоленности: для натрия ммоль/л – <12 не засоленные, 12-30 – слабозасоленные, 30-60 – среднезасоленные, 60-150 – сильнозасоленные и >150 очень сильно засоленные. Для хлора – <2 незасоленные, 2-10 – слабозасоленные, 10-25 – среднезасоленные, 25-70 – сильнозасоленные и >70 очень сильнозасоленные.

3. Результаты исследований

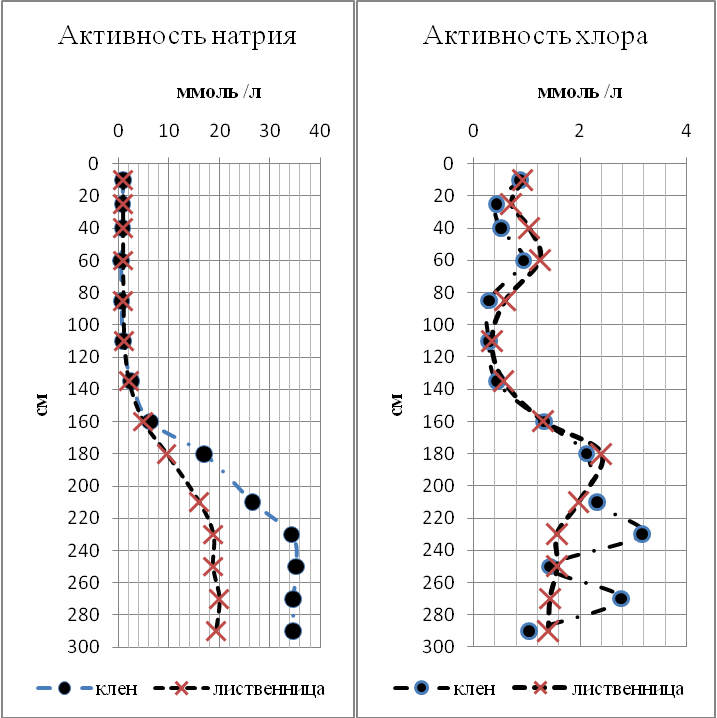

Анализ активности натрия указывает на наличие слабозасоленных почвенных горизонтов, начиная с глубины 180 см Верхние горизонты (0-120 см) имеют незначительное количество натрия. Они являются формально незасоленными. Его активность изменяется в пределах 0,49±0,06 - 1,08±0,09 ммоль/л (рис.1). Изменение засоленности отмечается с глубины 120-150 см. Содержание натрия увеличивается до 2,00±0,35 - 2,50±0,93 ммоль/л. С глубиной отмечается постепенное увеличение концентрации натрия. В горизонтах ниже 180-200 см достигают уровня слабозасоленных значений по существующей градации. В слое чернозема 220-240 см величина натрия составляет в среднем 16,00±3,09 - 26,60±3,76 ммоль/л. В нижележащих почвенных горизонтах данный показатель достигает величин порядка 35,20±4,37.

Необходимо отметить важную закономерность - существенное различие засоленности под деревьями разных биологических групп – хвойными и лиственными. Более высокая степень засоленности характерна для почвенных горизонтов чернозема, занятых кленом остролистным. Различия начинают отмечаться с глубины 160 см. В горизонте 150-170 см количество натрия отмечено на уровне 6,22±1,43 ммоль/л. В черноземе занятом лиственницей оно было заметно ниже – 4,88±1,10 ммоль/л. Максимальный уровень концентрации натрия выявлен на глубине 220-300 см. При этом под кленом количество натрия составило 34,30±4,54- 35,20±4,37 ммоль/л, а под лиственницей всего 18,70±3,72 -20,00 ±3,77 ммоль/л.

Рисунок 1 - Активность иона натрия и хлора по профилю почвы

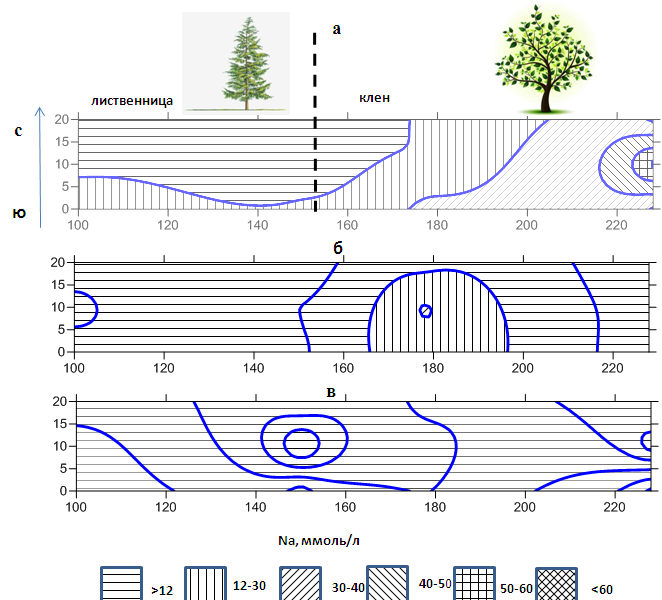

Рисунок 2 - Содержание натрия под древесными культурами:

а - горизонт почвы 280-300 см; б - горизонт 170-200 см; в - горизонт 0-20 см

Примечание: по осям x и y приведено расстояние в метрах

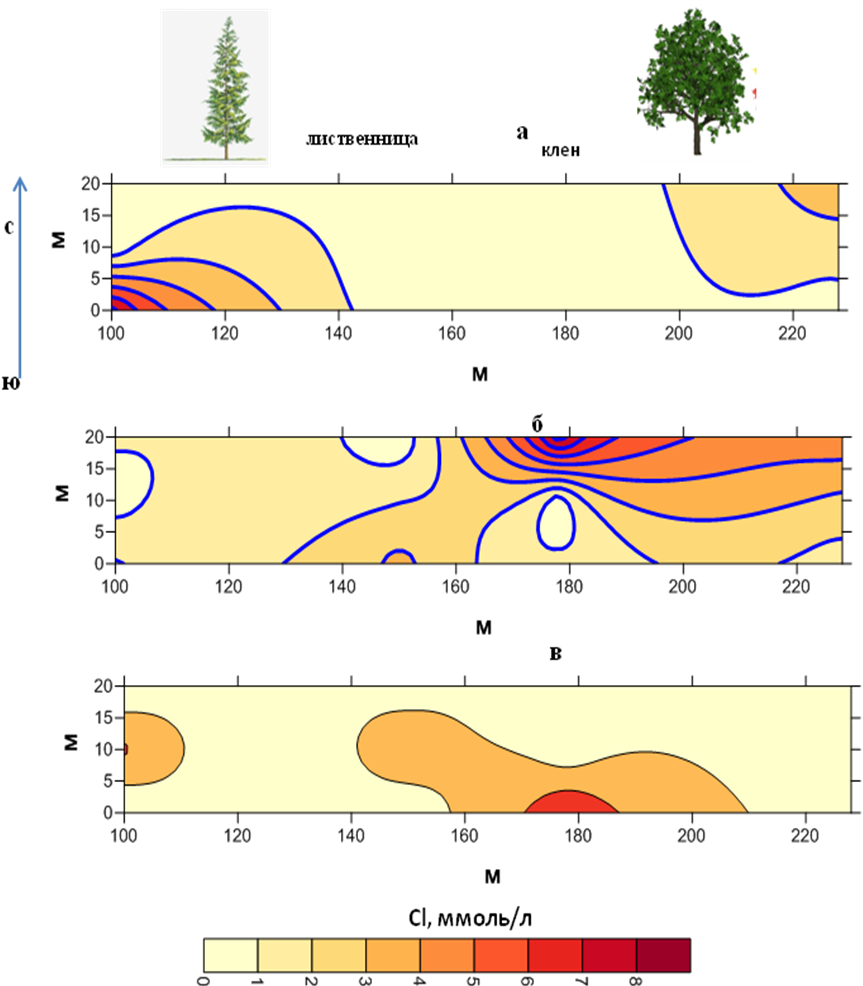

Рисунок 3 - Содержание хлоридов под древесными культурами:

а - горизонт почвы 280-300 см; б - горизонт 220-240 см; в - горизонт 0-20 см

Примечание: по осям x и y приведено расстояние в метрах

Процессы увеличения концентрации солей под лесными полосами, расположенными на черноземах связаны, по нашему мнению, с несколькими причинами. Древесные культуры, как известно, обладают высокой транспирационной способностью. Для нормального функционирования старовозрастных лесных насаждений требуется довольно большое количество влаги. Влагозапасы непосредственно под лесной полосой в условиях юго-востока Центрального Черноземья не всегда могут обеспечить в полной мере древесные культуры в течение всей вегетации. Деревья, обладая мощной корневой системой, обеспечивают подтягивание грунтовых вод как из более глубоких почвенных горизонтов, так и с прилегающих к лесной полосе участков. В свою очередь минерализация грунтовых вод в условиях Каменной Степи варьирует в интервале 800-2000 мг/л. В результате длительного времени подтока слабоминерализованных вод в зону произрастания древесных культур происходит постепенное увеличение концентрации солей непосредственно под лесной полосой и, особенно, в центральной части. Меньшая степень засоления в приопушечных участках лесной полосы обусловлена потреблением влаги не из глубоких почвенных горизонтов, а за счет бокового притока менее минерализованных вод с прилегающих к лесной полосе угодий. Как это имеет место в центре лесной полосы с более высокими показателями засоленности черноземов. В дальнейшем могут возникнуть экологические проблемы в связи с изменением водно-солевых характеристик черноземов.

4. Заключение

1. Под старовозрастной лесной полосой формируются глубокозасоленные почвенные горизонты. Верхняя граница засоленного горизонта находиться на глубине 170-200 см. В нижележащих слоях отмечаются современные процессы аккумуляции солей. В пределах первого метра почвы характеризуются как незасоленные.

2. По степени засоления почвенные горизонты, расположенные ниже 200 см имеют слабую и среднюю степень концентрации солей.

3. Более высокая степень засоления отмечается в черноземах под насаждением клена. Под лиственницей концентрация солей существенно ниже.

4. Максимальное количество солей концентрируется в центральной части лесной полосы и на южной опушке. В северной опушке засоленность снижается.