ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ КРОТОВОГО ПОЛИВА В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ КРОТОВОГО ПОЛИВА В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Аннотация

В статье представлены результаты исследований по изучению особенностей кротового полива, проведённых в Волгоградском ГАУ на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья в 2022 г. Такой ресурсосберегающий способ полива как кротовое орошение имеет большую перспективу, так как поливная сеть при кротовом орошении представляет из себя сеть ежегодно нарезаемых специальным рабочим органом почвенных труб – кротовых оросителей на глубине 0,4-0,5 м при минимальных затратах для создания поливной сети. Одной из центральных задач исследований являлось изучение закономерностей изменения режима работы кротовых оросителей в процессе распределения влаги в почве при подаче поливных норм 100, 200 и 300 м3/га. В результате было установлено, что создаваемый напор по всей длине кротовых оросителей независимо от величины поливных норм был равномерным. При постепенном возрастании поливных норм объём водоподачи в 1 кротовину и продолжительность полива возрастали, а средний расход в 1 кротовину и на 1 га снижались. Также было установлено, что при аналогичном увеличении поливных норм контур кротового увлажнения почвы, равномерно распределяясь вправо и влево от оси кротового оросителя, значительно вытягивался вниз. Полученные результаты необходимо учитывать при проведении полива данным способом, чтобы не допустить потерь воды и нанесения экологического вреда за счёт фильтрации воды в нижележащие горизонты почвы.

1. Введение

Рисунок 1 - Кротовый ороситель

На светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья исследования особенностей кротового способа полива проводятся впервые.

В целях обеспечения эффективного управления кротовым орошением необходимо провести исследование закономерностей изменения режима работы кротовых оросителей и распределение влаги в почве при подаче различных поливных норм.

В связи с этим одной из задач наших исследований было изучение динамики контуров увлажнения и основных элементов технологий полива кротовым орошением при разных режимах работы оросителя.

2. Методы и принципы исследования

Исследования были проведены в 2022 г. в Волгоградской области на опытных полях Учебно-научно-производственного центра «Горная Поляна» Волгоградского государственного аграрного университета. Почвенно-климатические условия Волгоградской области являются типичными для Нижнего Поволжья: климат – резко континентальный, лето – жаркое и сухое с практически полным отсутствием дождей в июле и августе, а зима – холодная и малоснежная, почвы опытного участка – светло-каштановые, средне- и тяжёлосуглинистые. Грунтовые воды находились на глубине более трёх метров и не влияли на динамику изменения влажности почвы в исследуемом слое 0,0-1,0 м.

Наблюдения за характером распределения оросительной воды в зависимости от режима работы кротовых оросителей проводили в трёхкратной повторности по трём кротовинам периодически в течении поливного сезона. В статье представлены наиболее типичные расположения изоплет влажности почвы в середине кротовины в почвенном разрезе глубиной 100 см и в вправо и влево от оросителя на расстояние 100 см.

Измерение влажности почвы для построения контуров увлажнения проводили на следующий день после полива термостатно-весовым способом. Отбор проб проводили вправо и влево от оси кротовины на расстояние 100 см с шагом 20 см и на глубину до 100 см с таким же шагом.

В наших опытах были изучены закономерности изменения режима работы кротовых оросителей при возрастании поливных норм от 100 до 200 и далее до 300 м3/га. Поливные нормы подавались дробно, частями до полного заполнения сечения кротовины.

На основании ранее проведённых полевых опытов были выбраны наиболее эффективные параметры кротовых оросителей: длина кротовин - 75 м, диаметр – 60 мм, а глубина нарезки – 0,4 м. Исследования проводили на трёх кротовых оросителях с идентичными параметрами.

Рисунок 2 - Напорная и распределительная сеть системы кротового орошения

Математическую обработку полученных результатов и построение изоплет влажности почвы проводили с помощью «Microsoft Excel 2010», «Surfer 12» и «STATISTICA».

3. Основные результаты и обсуждение

Напор, расход и продолжительность полива в зависимости от режима работы кротовых оросителей показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Напор, расход и продолжительность полива в зависимости от режима работы кротовых оросителей

Вариант опыта (поливная норма) | Напор в начале кротовины, м | Напор в середине кротовины, м | Напор в конце кротовины, м | Объём водоподачи в кротовину за 1 полив, м3 | Средний расход в 1 кротовину | Средний расход на 1 га, м3/ч | Продолжительность полива, ч | |

л/сек | м3/ч | |||||||

100 м3/га | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 0,75 | 0,056 | 0,203 | 27,0 | 3,7 |

200 м3/га | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 1,50 | 0,054 | 0,195 | 26,0 | 7,7 |

300 м3/га | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 2,25 | 0,052 | 0,186 | 24,8 | 12,1 |

Результаты опытов показали, что на всех вариантах опыта после полного заполнения кротовины напор в её начале на расстоянии 5 м от входа был таким же как в напорной ёмкости – 0,35…0,36 м. К середине кротовины (38 м от входа) напор снижался до 0,32…0,33 м, а в конце (70 м от входа) возрастал до 0,34…0,35 м. Таким образом, снижение напора в середине увлажнителя составляло 0,03 м или 8,3%, а в конце – 0,01 м или 2,7%.

Дальнейшие расчёты показали, что при длине кротовых оросителей 75 м и расстоянии между ними 1 м на 1 га приходится 133 кротовины, в результате при поливных нормах 100, 200 и 300 м3/га соответственно общий объём водоподачи в 1 кротовину составлял 0,75; 1,50 и 2,25 м3.

Продолжительность полива так же сильно зависела от поливной нормы и суммарно составляла 3,7 ч при 100 м3/га, 7,7 ч при 200 м3/га и 12,1 ч при 300 м3/га.

Из-за снижения скорости впитывания расход оросительной воды в течении полива был непостоянным, поэтому был рассчитан средний расход в 1 кротовину и на 1 га за всё время подачи воды. В результате, наши опыты показали, что с увеличением поливной нормы от 100 до 200 и далее до 300 м3/га средний расход снижался. Так средний расход на 1 га уменьшался от 27,0 до 26,0 и далее до 24,8 м3/ч, а расход в 1 кротовину – от 0,056 до 0,054 и далее до 0,052 л/сек.

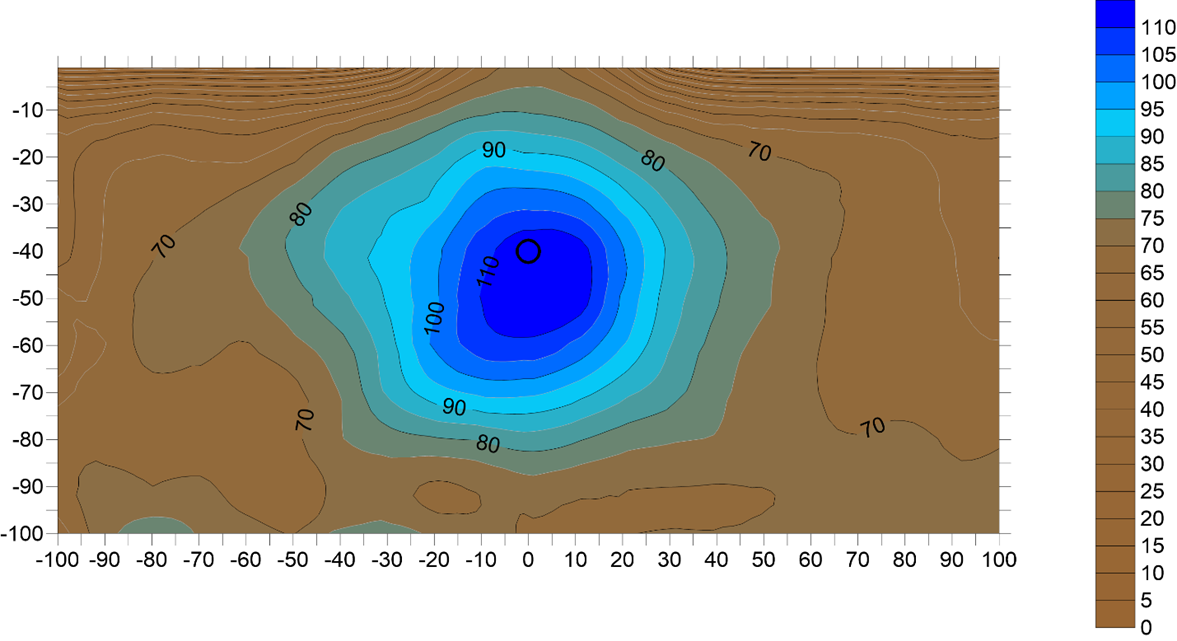

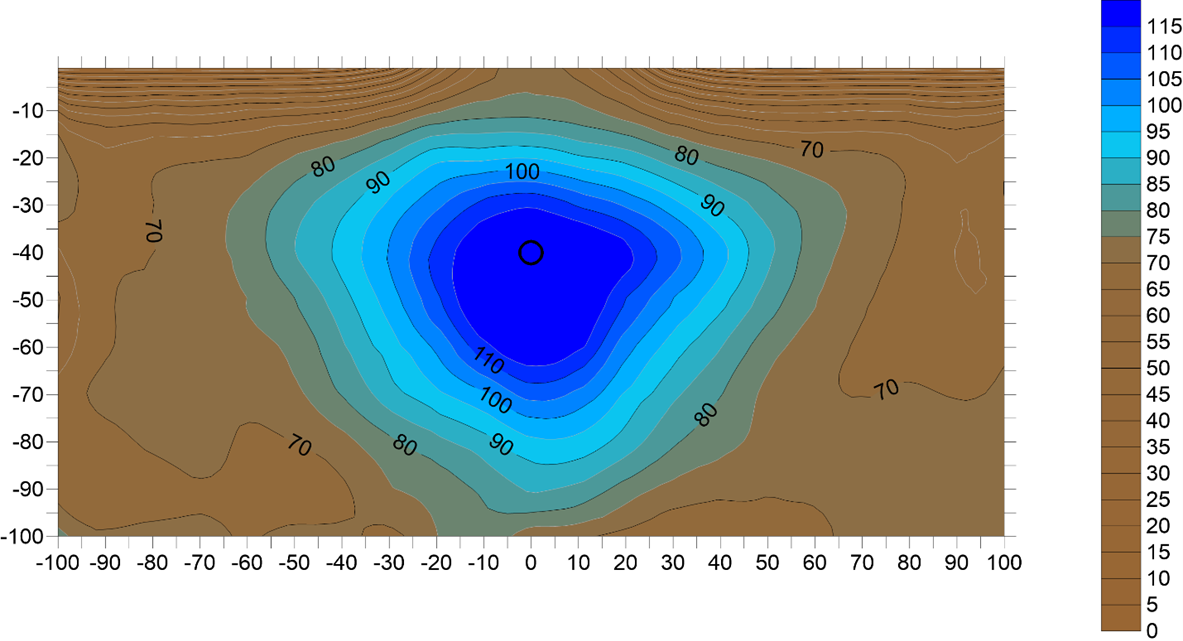

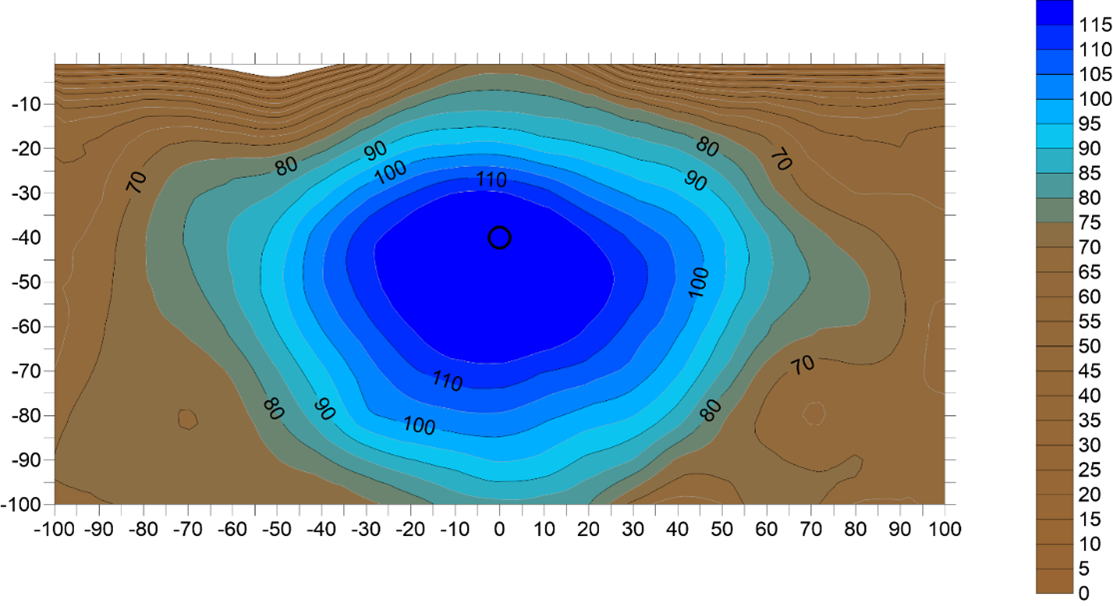

Контура увлажнения при подаче поливных норм 100, 200 и 300 м3/га соответственно показаны на рисунках 3, 4 и 5.

Рисунок 3 - Изоплеты влажности почвыпри подаче поливной нормы 100 м3/га

Примечание: % НВ

Рисунок 4 - Изоплеты влажности почвы при подаче поливной нормы 200 м3/га

Примечание: % НВ

Рисунок 5 - Изоплеты влажности почвы при подаче поливной нормы 300 м3/га

Примечание: % НВ

• зона переувлажнения (˃ 110% НВ);

• зона нормального увлажнения (90…110% НВ);

• зона пониженного увлажнения (75…90% НВ).

Границы этих зон отчётливо демонстрируют характер увлажнения почвы в зависимости от длины кротовых оросителей.

Границы зон увлажнения по вариантам опыта показаны в таблице 2.

Таблица 2 - Границы зон увлажнения почвы при разных поливных нормах

Вариант опыта (поливная норма) | Выше кротовины, см от поверхности земли | Ниже кротовины, см от поверхности земли | Слева от кротовины, см от её оси | Справа от кротовины, см от её оси |

Граница зоны переувлажнения (расположение изоплеты 110 % НВ) | ||||

100 м3/га | 35 | 58 | 10 | 14 |

200 м3/га | 27 | 67 | 21 | 26 |

300 м3/га | 26 | 74 | 35 | 33 |

Граница зоны нормального увлажнения (расположение изоплеты 90 % НВ) | ||||

100 м3/га | 18 | 75 | 34 | 29 |

200 м3/га | 17 | 85 | 42 | 46 |

300 м3/га | 15 | 95 | 54 | 56 |

Граница зоны пониженного увлажнения (расположение изоплеты 75 % НВ) | ||||

100 м3/га | 5 | 87 | 62 | 54 |

200 м3/га | 6 | 100 | 65 | 66 |

300 м3/га | 3 | 100 | 79 | 83 |

Изучение контуров увлажнения на следующий день после полива показало, что на варианте опыта с поливной нормой 100 м3/га верхняя граница зоны переувлажнения находилась на глубине 35 см от поверхности земли, а нижняя граница - на глубине 58 см. Влево и вправо зона переувлажнения распространилась на 10 и 14 см от кротовины соответственно. При увеличении поливной нормы до 200 и далее до 300 м3/га соответственно эта зона распространялась вверх до глубины 27 и 26 см, вниз – до 67 и 74 см, влево – на 21 и 35 см от оси кротовины, а вправо – 26 и 33 см.

Граница зоны нормального увлажнения с увеличением поливной нормы от 100 до 300 м3/га продвигалась вверх ближе к поверхности почвы от глубины 18 до 15 см, а вниз уходила вглубь от глубины 75 до 95 см. Левая граница перемещалась на 34…54 см влево, а правая – на 29…56 см вправо от оси кротовины.

Зона пониженного увлажнения распространялась аналогично.

Таким образом, исследования показали, что с увеличением величины поливных норм от 100 до 300 м3/га границы зон увлажнения изменяются равномерно с отклонением вправо и влево от средних значений ± 2…4 см, в то время, как по вертикали наблюдалась иная закономерность. Граница зоны переувлажнения выше кротователя снижалась от 35 до 26 см, то есть, на 9 см и на 2…3 см - в зоне нормального и пониженного увлажнения. Ниже оси кротового оросителя изоплета влажности 110 % НВ перемещалась вниз на 16 см, а 90 и 75 % НВ – на 20 и более см. Следовательно, с увеличением величины подачи поливных норм от 100 до 300 м3/га контур кротового увлажнения почвы значительно вытягивался вниз, равномерно распределяясь вправо и влево от оси кротового оросителя.

Такую закономерность необходимо строго учитывать при проведении данного способа полива, чтобы не допустить фильтрацию воды в нижележащие горизонты почвы.

Изменение площадей изучаемых зон увлажнения в зависимости от поливной нормы приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Изменение площади зон увлажнения почвы в зависимости от поливной нормы

Вариант опыта (поливная норма) | Зона переувлажнения (˃ 110 % НВ) | Зона нормального увлажнения (90…110 % НВ) | Зона пониженного увлажнения (75…90 % НВ) | Общая зона увлажнения, см2 (˃ 75 % НВ) 100% | Площадь зоны кротового увлажнения почвы , % | |||

см2 | % от общей площади | см2 | % от общей площади | см2 | % от общей площади | |||

100 м3/га | 511 | 7,5 | 2377 | 35,1 | 3886 | 57,4 | 6774 | 33,9 |

200 м3/га | 1706 | 19,4 | 2812 | 32,0 | 4264 | 48,6 | 8782 | 43,9 |

300 м3/га | 2106 | 19,8 | 4171 | 39,3 | 4334 | 40,8 | 10611 | 53,1 |

При возрастании поливной нормы от 100 до 300 м3/га площадь зоны переувлажнения возрастала от 511 до 2106 см2, зоны нормального увлажнения – от 2377 до 4171 см2, зоны пониженного увлажнения – от 3886 до 4334 см2. В результате, общая площадь зоны увлажнения увеличилась от 6774 до 10611 см2.

Зона пониженного увлажнения будучи самой большой на 40,8…57,4 % формировала общую площадь увлажнения. Промежуточное положение занимала зона нормального увлажнения, которая занимала 32,0…39,3% общей площади увлажнения в почвенном профиле 100*200 см. Наименьшую долю 7,5…19,8% занимала зона переувлажнения.

Таким образом, исследования показали, что временно переувлажнённая зона на следующий день после полива составляла не более 20%. Занимаемая площадь зоны кротового увлажнения почвы в почвенном профиле 100*200 см при возрастании поливной нормы от 100 до 300 м3/га возрастала от 33,9 до 53,1%.

В ходе дальнейшего анализа результатов исследований был проведён однофакторный дисперсионный анализ по значениям площадей 3-х зон увлажнения при трёх вариантах поливной нормы – 100, 200 и 300 м3/га. Расчет наименьшей существенной разности (НСР05) для статистической обработки данных показал, что площади трёх зон увлажнения по вариантам опыта при подаче трёх вариантов поливных норм различались существенно, поскольку F фактическое (Fф) было больше F критического (F05):

· для зоны переувлажнения (˃ 110% НВ) – Fф=16,5> F05=7,709;

· для зоны нормального увлажнения (90…110% НВ) – Fф=28,9> F05=7,709;

· для зоны пониженного увлажнения (75…90% НВ) – Fф=691,4> F05=7,709.

То есть для значений площади зоны переувлажнения НСР05 составляла 324 см2, а фактическая разница находилась в пределах 400…1595 см2. Для зоны нормального увлажнения НСР05 составляла 386 см2 при фактической разнице между значениями 435…1794 см2. Площади зоны пониженного увлажнения так же различались существенно: НСР05 составляла 64 см2, а фактическая разница – 70…448 см2.

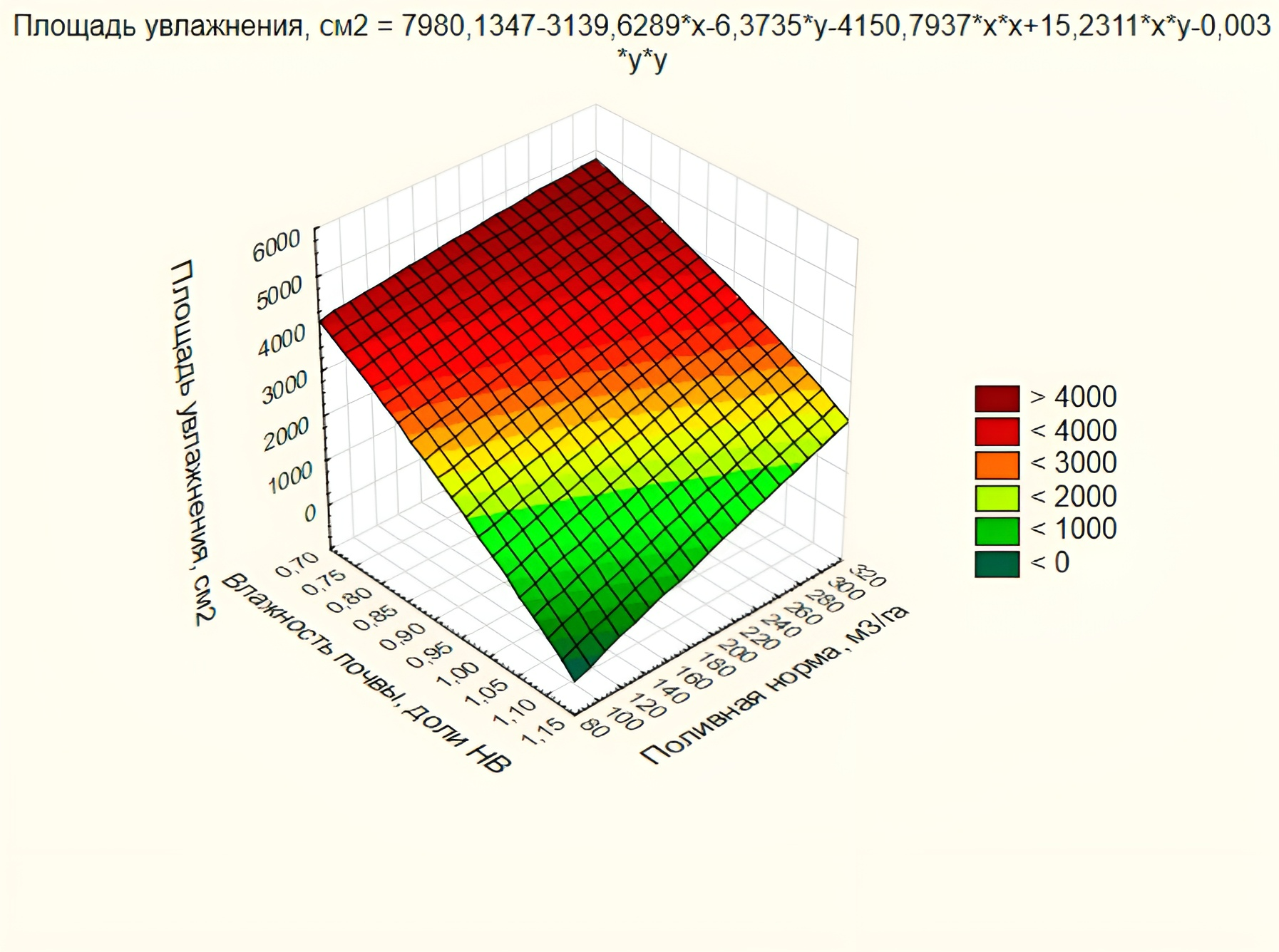

Дальнейшая статистическая обработка результатов исследований позволила выразить зависимость между величиной поливной нормы (X) и площадью увлажнения (Y) в виде уравнения множественной регрессии:

Коэффициента детерминации (R2) данного уравнения составлял 0,763, что говорит нам о том, что полученная модель с высокой степенью достоверности описывает исходные данные (т. к. 0,7 < |R2| < 1). Установлено, что в исследуемой ситуации 76.3% общей вариабельности Y (площадь увлажнения) объясняется изменением факторов X (величиной поливной нормы).

Рисунок 6 - График поверхности для площади увлажнения, величины поливной нормы и влажности почвы

4. Заключение

Таким образом, проведённые на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья в 2022 г. исследования показали, что при подаче поливных норм от 100 до 300 м3/га в кротовые оросители длиной 75 м снижение напора по длине составляло 2,7…8,3 %, что говорит нам о высокой равномерности создаваемого напора на всём протяжении кротового оросителя независимо от поливной нормы.

Изучение режима работы кротового оросителя при дробной подаче различных поливных норм показало, что с увеличением нормы полива от 100 до 300 м3/га объём водоподачи в 1 кротовину и продолжительность полива соответственно возрастали суммарно от 0,75 до 2,25 м3 и от 3,7 до 12,1 ч, а средний расход в 1 кротовину и на 1 га снижались от 0,056 до 0,052 л/сек и от 27,03 до 24,79 м3/ч соответственно.

При изучении динамики контуров увлажнения было установлено, что верхняя граница зоны нормального увлажнения на следующий день после полива при возрастании поливной нормы от 100 до 300 м3/га поднималась ближе к поверхности земли от глубины 18 до 15 см, а нижняя граница перемещалась вниз от глубины 75 до 95 см. Слева и справа от кротовины границы этой зоны распространились на 34 и 29 см при 100 м3/га, а при 300 м3/га на 54 и 56 см. В результате площадь зоны нормального увлажнения возрастала от 2377 до 4171 см2, занимая 32,0…39,3% от общего контура увлажнения. Граница общего контура увлажнения при возрастании количества поливной воды от 100 до 300 м3/га сверху кротовины достигала глубины 3…6 см, а снизу – 87…100 см. Влево эта граница распространялась на 62…79 см, а вправо – на 54…83 см. В результате чего площадь общей зоны увлажнения увеличивалась от 6774 до 10611 см2.

Таким образом, исследования показали, что с увеличением величины поливных норм от 100 до 300 м3/га границы зон увлажнения изменялись равномерно с отклонением вправо и влево от средних значений ± 2…4 см, в то время, как по вертикали наблюдалась иная закономерность. Граница зоны переувлажнения (˃ 110% НВ) выше кротователя снижалась от 35 до 26 см, то есть, на 9 см и на 2…3 см – в зоне нормального (90…110% НВ) и пониженного (75…90 % НВ) увлажнения. Ниже оси кротового оросителя изоплета влажности 110% НВ перемещалась вниз на 16 см, а 90 и 75% НВ – на 20 и более см. Следовательно, с увеличением величины подачи поливных норм от 100 до 300 м3/га контур кротового увлажнения почвы значительно вытягивался вниз, равномерно распределяясь вправо и влево от оси кротового оросителя.

Также проведённые опыты показали, что временно переувлажнённая зона на следующий день после полива составляла не более 20%, а занимаемая площадь зоны кротового увлажнения почвы в почвенном профиле 100*200 см при возрастании поливной нормы от 100 до 300 м3/га возрастала от 33,9 до 53,1%.

Математическая обработка результатов исследований показала, что площади рассматриваемых трёх зон увлажнения существенно изменялись при возрастании поливных норм от 100 до 200 и далее до 300 м3/га.